技工士紹介

technician

技工のスペシャリスト

セラミックを専門に扱う最高の技術を持った技工士

日本屈指の技工士(セラミスト) 中村 繁己

自身の技術研鑽は常に怠らず、そして最先端のCAD/CAMなども積極的に取り組んでいます。

また、患者様の意見も積極的に取り入れ、それをセラミックの歯に反映させることに最大限の努力をいたします。

プロフィール

| 1968年 | 大阪府出身 |

| 1989年 | 新大阪歯科技工士専門学校卒業 同年 歯科医院勤務 |

| 1993年 | カナレテクニカルセンター勤務 |

| 2007年 | レゾナンス開設 |

| 2009年 | 株式会社レゾナンスに改組 |

講演会

| 2006年 | QDTシンポジウム |

| 2008年 | 顎咬合学会 |

| 2010年 | QDTシンポジウム |

コンテスト

| 1994年 | 無名会公演コンテスト優秀賞 受賞 |

| 2008年 | 愛知県歯科技工士会 テクニカルコンテスト一般の部 最優秀賞受賞 その他 QDT、その他学術誌にて論文多数 |

発表論文

「日本歯技」第363号 印刷

(平成11年9月)

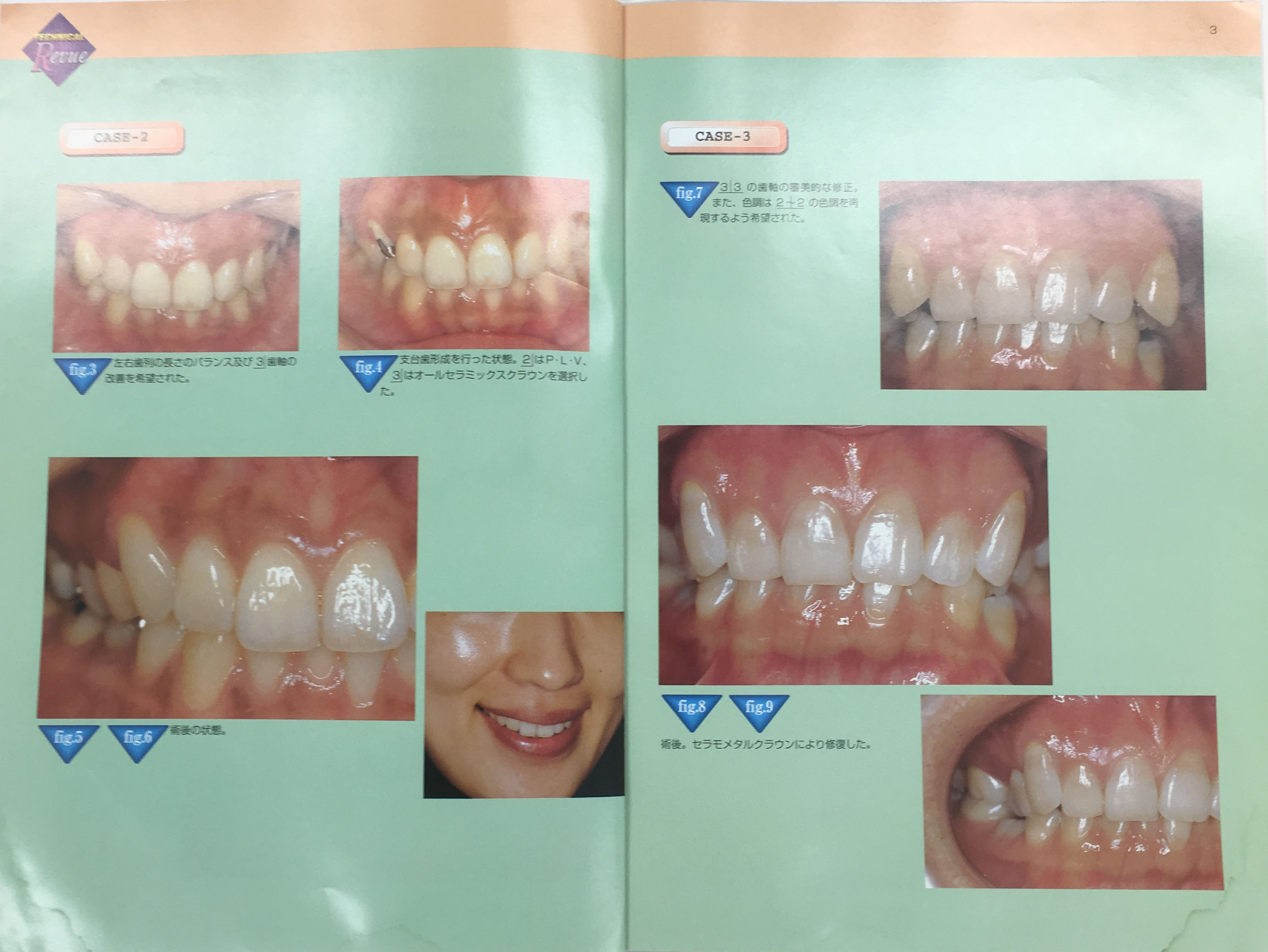

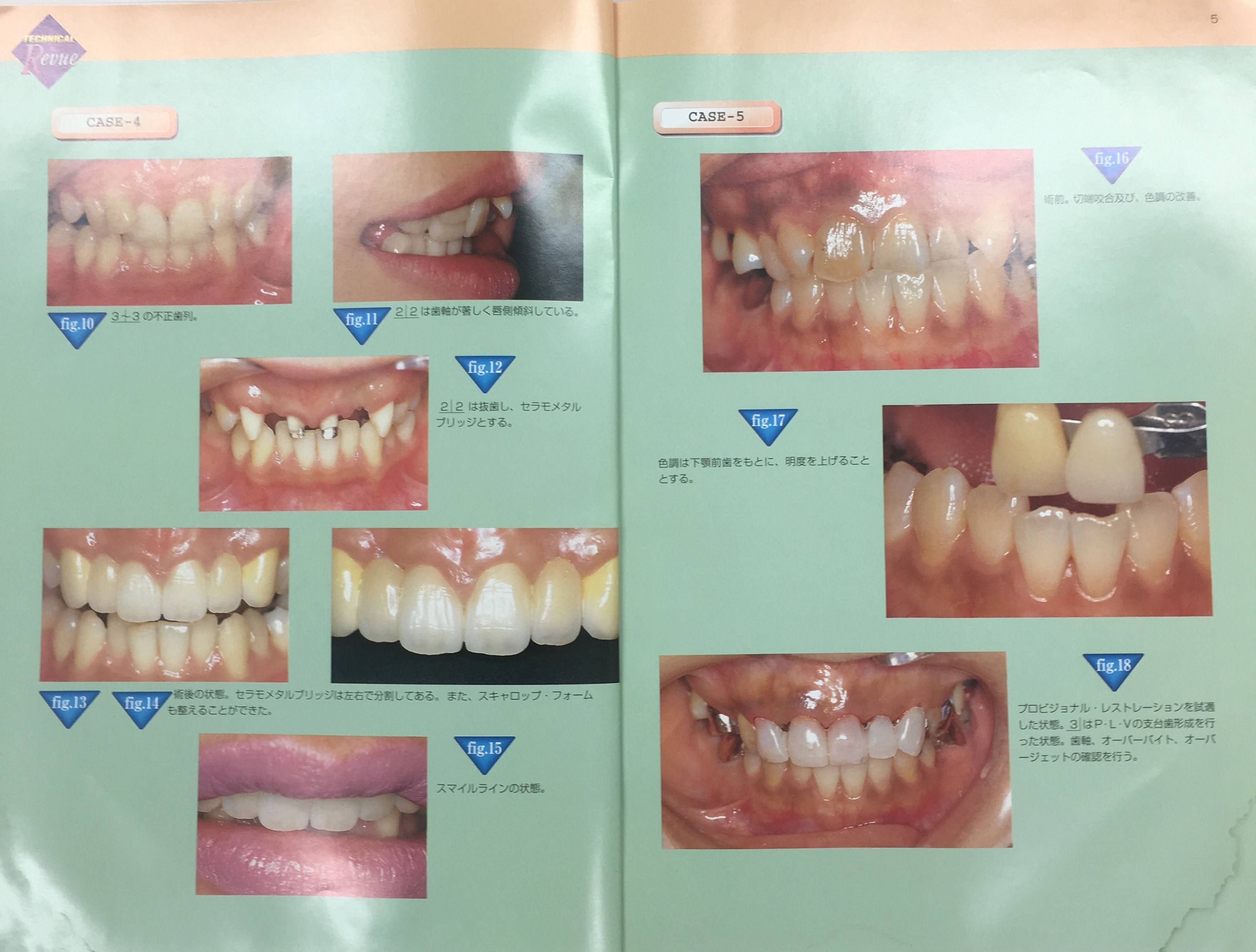

はじめに・・・近年の臨床ではカリエスや、欠損による修復の他に、エステティックな要素を求められるケースも増えている。ここでは、患者の要求を満足させるため、補綴治療によって、不正歯列の改善を行った症例を提示してみたい。

また、症例に応じて修復方法を使い分けた。

(陶材はすべてノリタケスーパーポーセレンAAAを使用)

~ 中略 ~

おわりに・・・口腔内レベルでの合格点を導き出すには、歯科技工士上のテクニックも勿論重要であるが、それ以上に歯科医師、歯科衛生士サイドと十分なコミュニケーションをとることが必要なことは、言うまでもない。

そして、最も重要なことは、患者の希望する歯を理解することである。しかし、患者の希望を全て口腔内に再現することが不可能な場合もしばしばある。そうした中で、筆者自身試行錯誤しているのが現実である。

いずれにしても、臨床である以上、明確な答えが見つからないのが常である。しかし、それにむけての努力は、怠ってはならないと考える。

補綴臨床家・歯科技工士のための国際誌

Octorber 2005 Volume 30 No.10

下地色を意識したセラミック症例

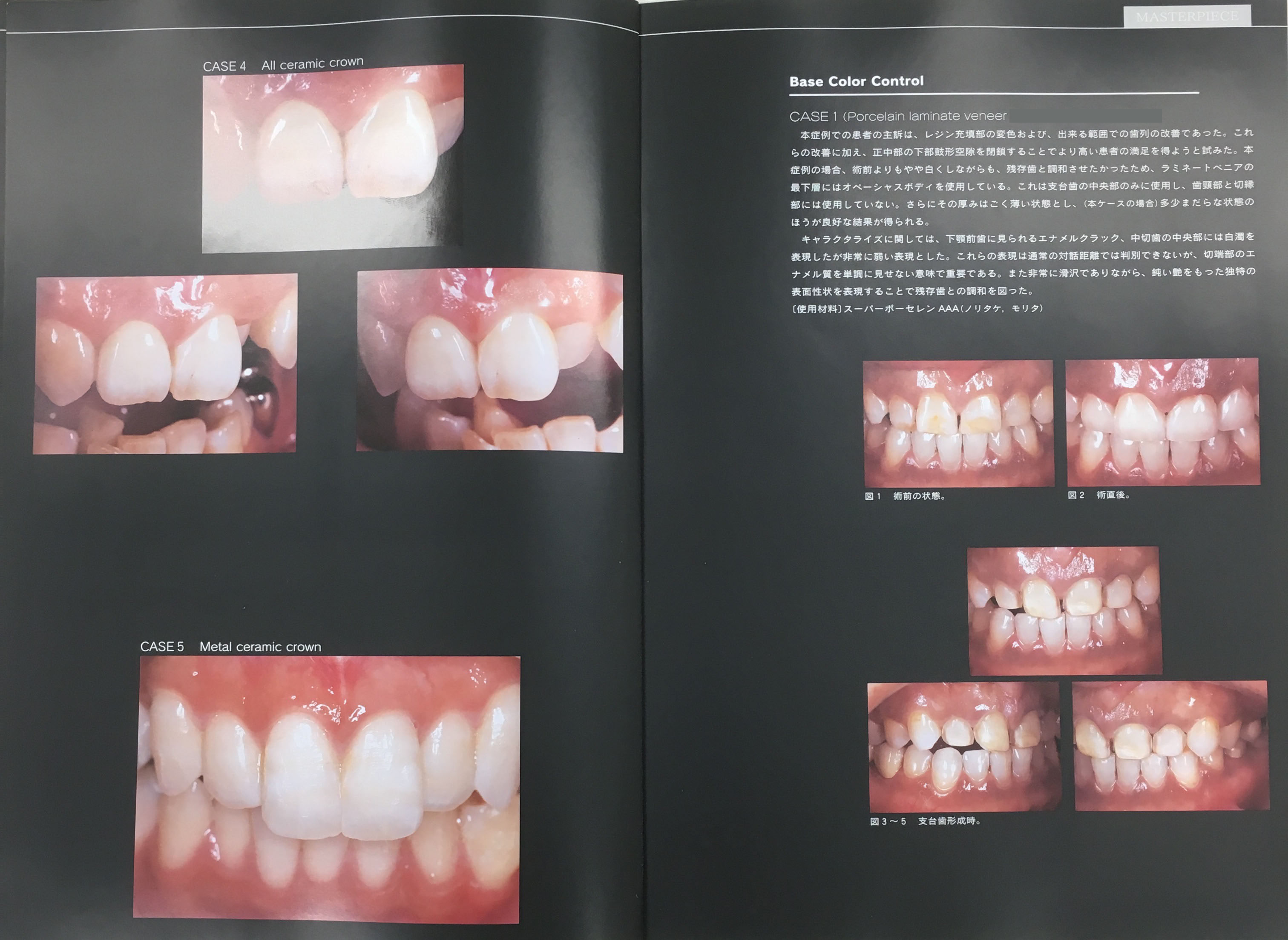

本症例での患者の主訴は、レジン充填部の変色および、出来る範囲での歯列の改善であった。これらの改善に加え、正中部の下部鼓形空隙を閉鎖することでより高い患者の満足度を得ようと試みた。本症例の場合、術前よりもやや白くしながらも、残存歯と調和させたかったため、ラミネートべニアの最下層にはオペーシャスボディを使用している。これは支台歯の中央部のみに使用し、歯頸部と切縁部には使用していない。さらにその厚みはごく薄い状態とし、(本ケースの場合)多少まだらな状態のほうが良好な結果が得られる。

キャラクタライズに関しては、下顎前歯にみられるエナメルクラック、中切歯の中央部には白濁を表現したが非常に弱い表現とした。これらの表現は通常の対話距離では判別できないが、切端部のエナメル質を単調に見せない意味で重要である。また非常に滑沢でありながら、鈍い艶をもった独特の表面性状を表現することで残存歯との調和を図った。

~ 以下省略 ~

補綴臨床家・歯科技工士のための国際誌

May 2006 Volume 31 No.5

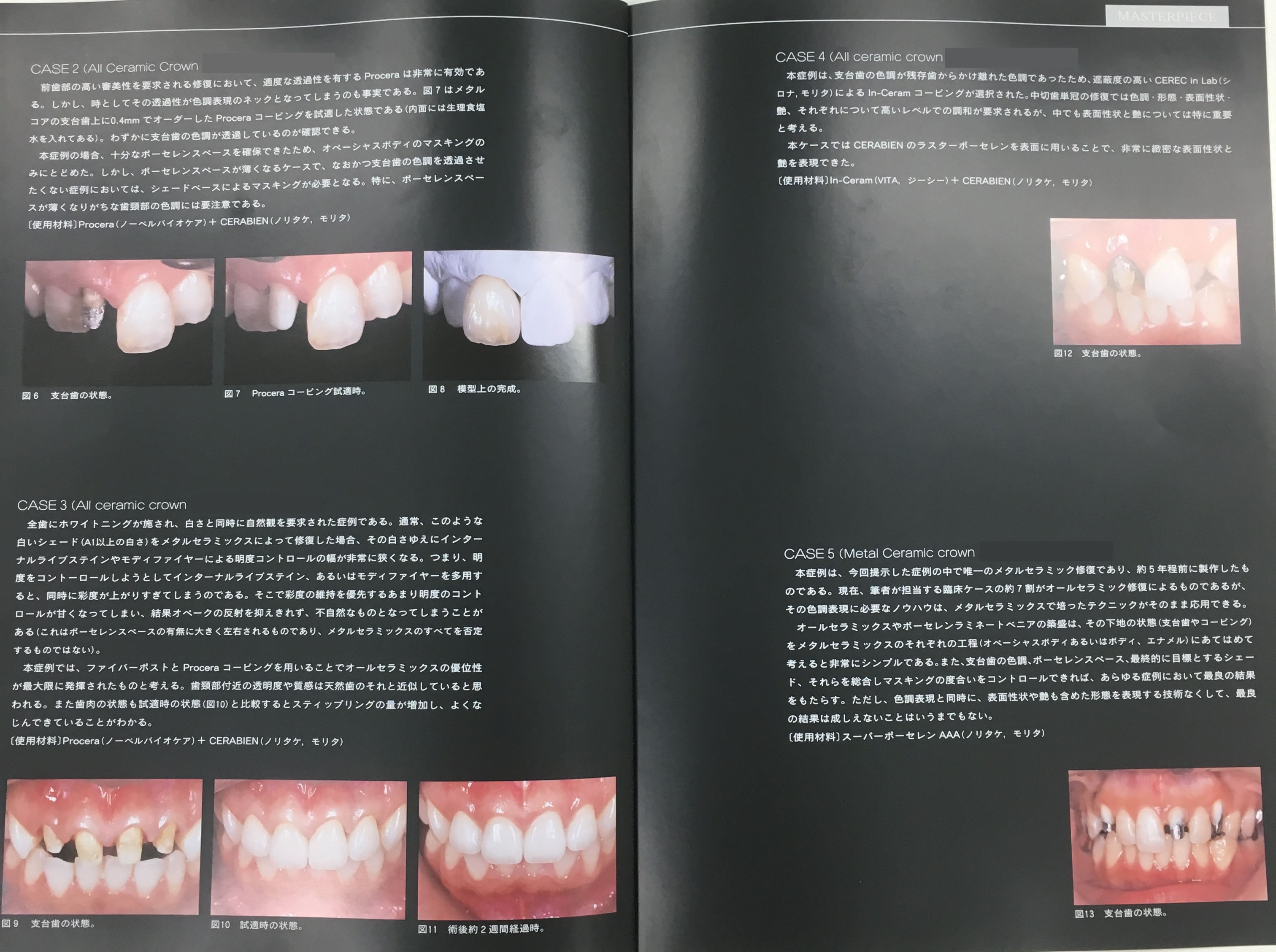

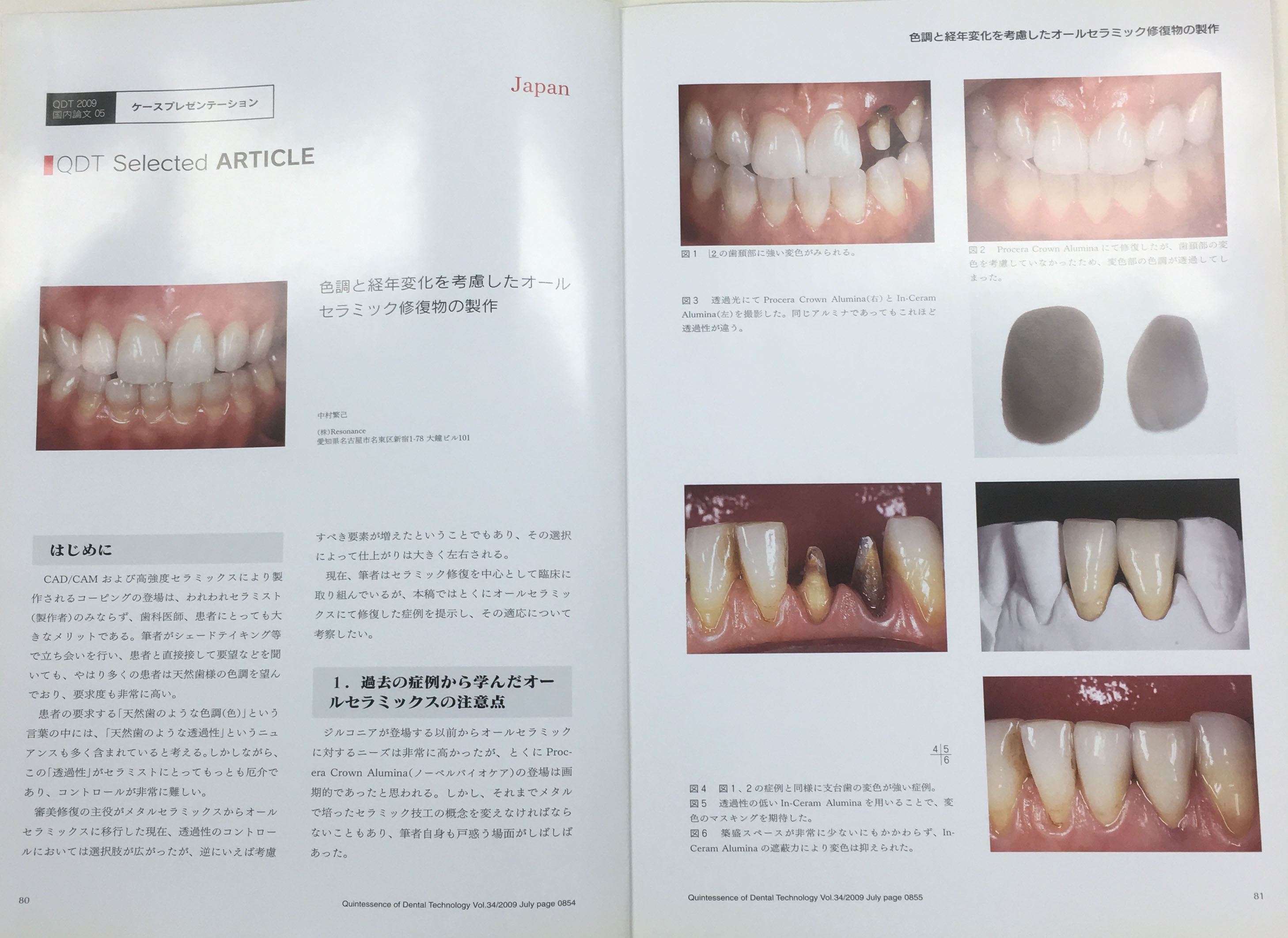

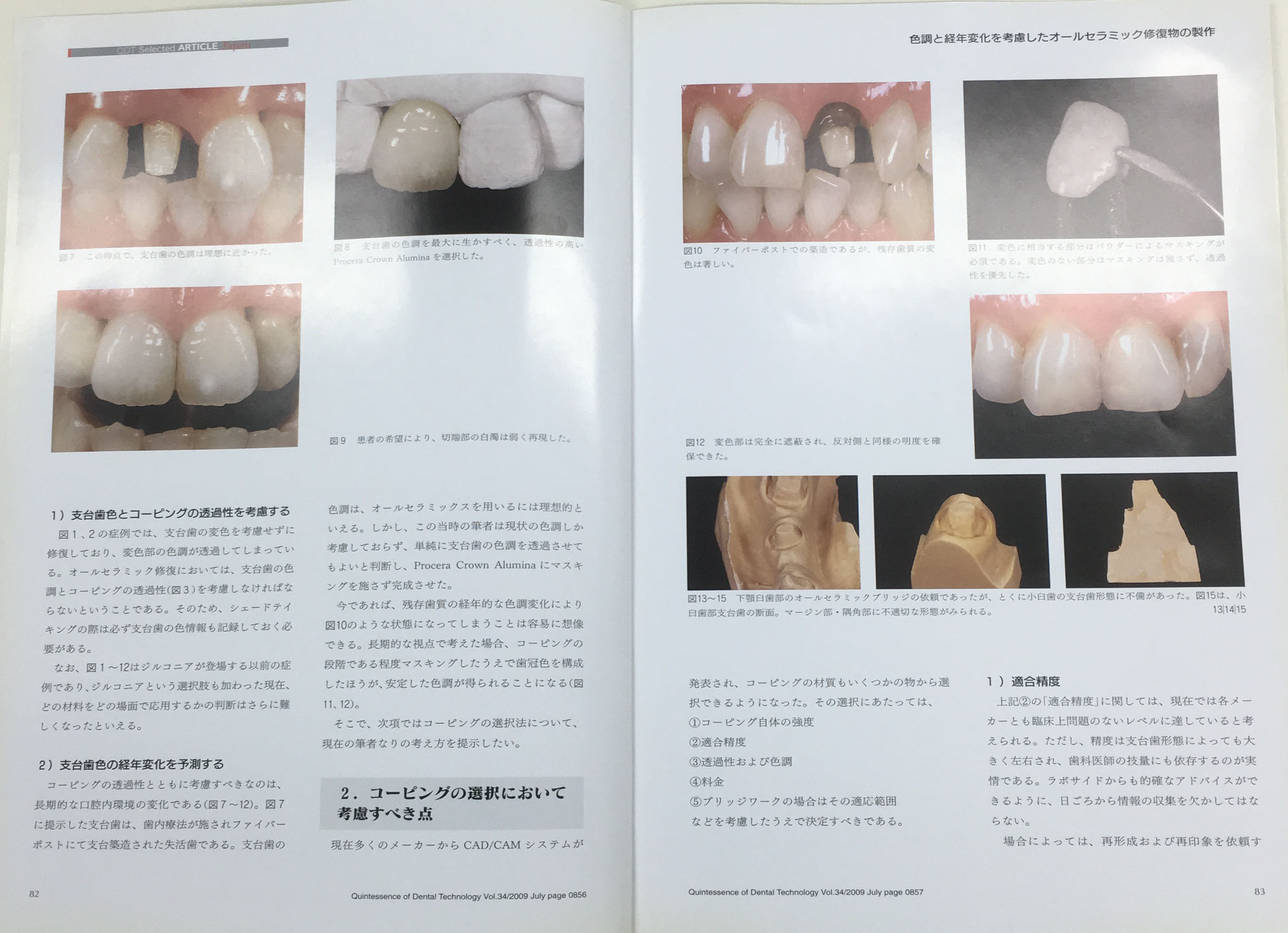

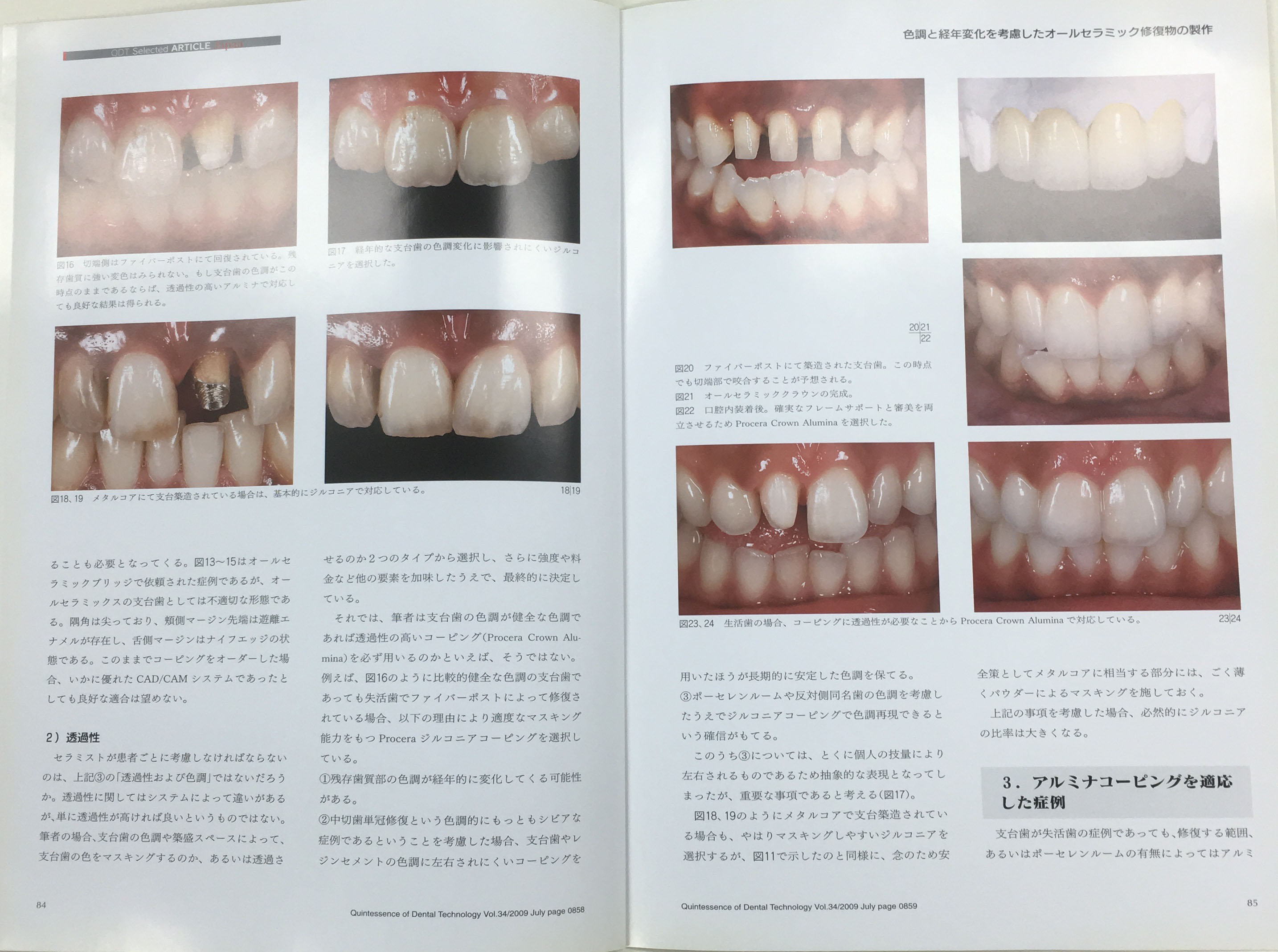

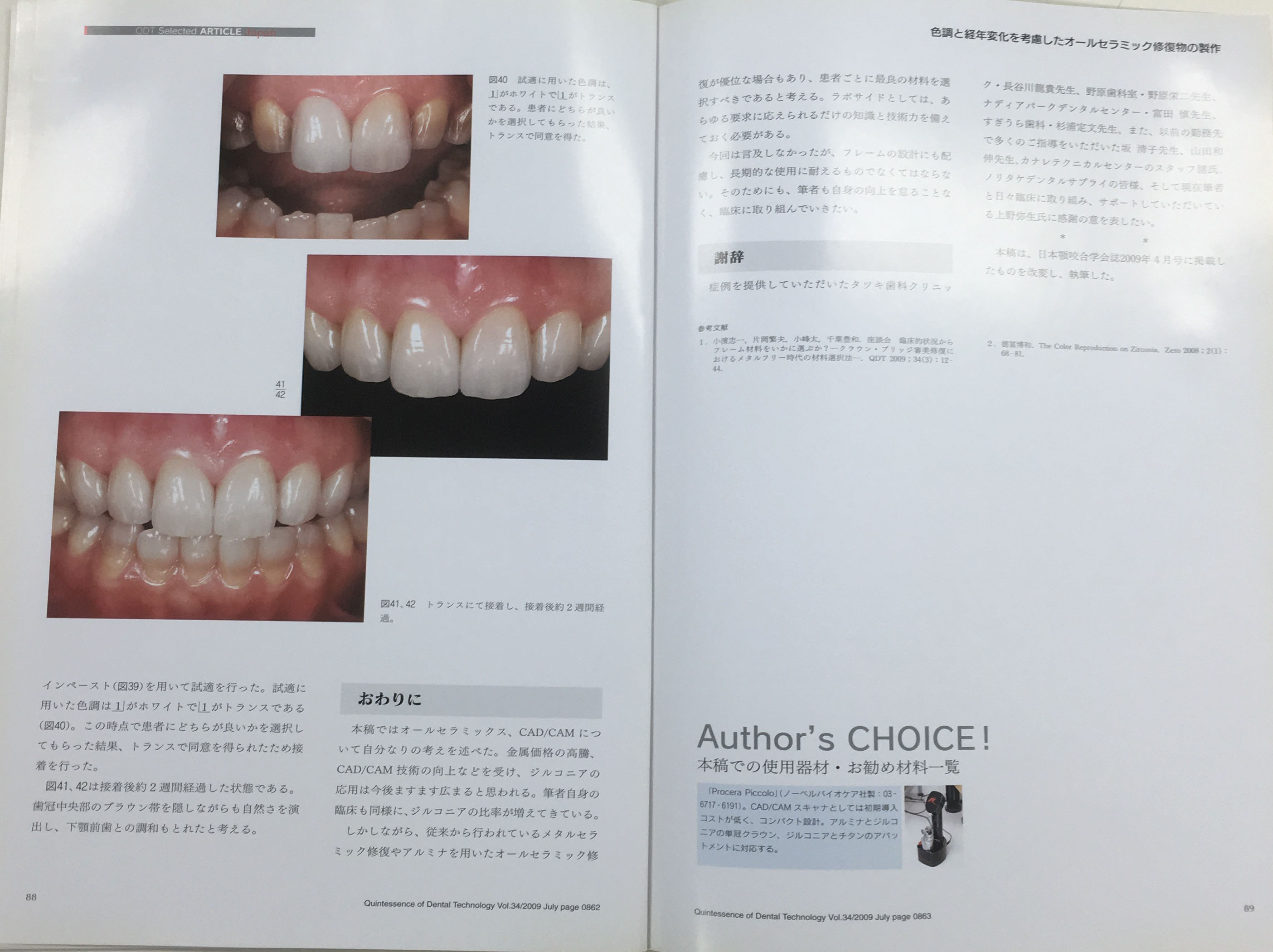

色調と経年劣化を考慮したオールセラミック修復物の製作

はじめに・・・CAD/CAM および高強度セラミックスにより製作されるコーピングの登場は、われわれセラミスト(製作者)のみならず、歯科医師、かんじゃにとっても大きなメリットである。筆者がシェード低キングなどで立ち合いを行い、患者と直接接して要望などを聞いても、やはり多くの患者は天然歯様の色調を望んでおり、要求度も非常に高い。

患者の要求する「天然歯のような色調(色)」という言葉の中には、「天然歯のような透過性」というニュアンスも多く含まれていると考える。しかしながら、この「透過性」がセラミストにとってもっとも厄介であり、コントロールが非常に難しい。

審美修復の主役がメタルセラミックスからオールセラミックスに移行した現在、透過性のコントロールにおいては選択肢が広がったが、逆に言えば考慮すべき要素が増えたということでもあり、その選択肢によって仕上がりは大きく左右される。

現在、筆者はセラミック修復を中心として臨床に取り組んでいるが、本稿では特にオールセラミックスにて修復した症例を提示し、その適応について考察したい。

~ 中略 ~

おわりに・・・本稿ではオールセラミックス、CAD/CAM について自分なりの考えを述べた。金属価格の高騰、CAD/CAM 技術の向上などを受け、ジルコニアの応用はますます広まると思われる。筆者自身の臨床も同様に、ジルコニアの比率が増えてきている。しかしながら、従来から行われているメタルセラミック修復やアルミナを用いたオールセラミック修復が優位な場合もあり、患者ごとに最良の材料を選択すべきであると考える。ラボサイドとしては、あらゆる要求にこたえられるだけの知識と技術力を備えておく必要がある。

今回言及しなかったが、フレームの設計にも配慮し、長期的な使用に耐えるものでなくてはならない。そのためにも、筆者も自身の向上を怠ることなく、臨床に取り組んでいきたい。

補綴臨床家・歯科技工士のための国際誌

July 2009 Volume 34 No.7

日々の臨床に携わるなかで、オールセラミックレストレーションの普及の高さを感じている。これは、Procera をはじめとするCAD/CAM システムが広く普及してきたことと同時に、多くの臨床家や患者にオールセラミックレストレーションの優位性が認められたためと思われる。とくにマージン領域においては、メタルセラミックスでは得られにくい透過性と、歯周組織の安定性が得られるようになったことは大きな収穫である。

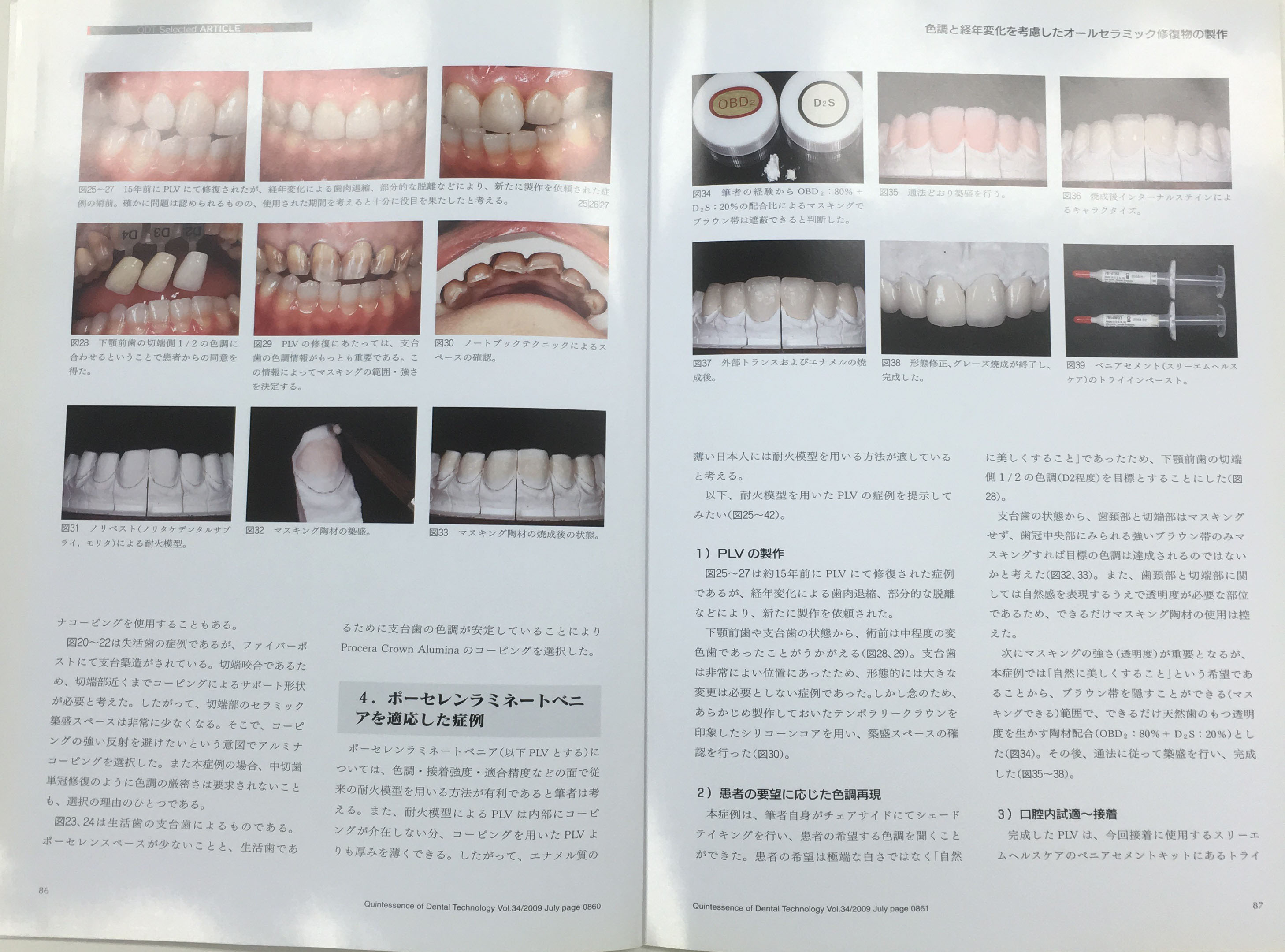

オールセラミックレストレーションの普及に伴い、筆者が研修会や知人の歯科技工士からよく受けるようになった質問の一つにポーセレンラミネートべニアやジャケットクラウンにおける模型製作方法がある。ポーセレンラミネートべニアやジャケットクラウンの場合、一般的には耐火模型を用いる必要があり、製作された模型の精度によって補綴物の精度が決定する。また、これはラボワークあるいはチェアタイムに大きく影響する非常に重要なステップである。しかしながら耐火模型は非常にデリケートな材料であり、正しく製作し、正しく扱わなければ著しく精度が低下してしまう。また色調面においても、完成後に大幅な内面調整が必要になった場合、色調際現に重要なマスキング陶材やオペーク陶材を削除することとなり、色調設計そのものが無に帰することとなってしまう。

とにかくオールセラミックレストレーションというと、その美しい色調に目を奪われがちであり、筆者自身も本誌などに掲載されている芸術的なオールセラミックレスとレーションによる臨床ケースにはおおいに魅了される。しかしながら、そのような芸術的な臨床ケールの裏には地道な努力と的確な前処理があるということを忘れてはならない。

本稿ではポーセレンラミネートべニアにおける模型製作及び耐火模型にスポットを当て、また使用材料や各ステップにおいての注意点もできるだけ詳細に述べてみたい。

~ 以下省略 ~